4月13日、大阪・関西万博が開幕しました。本博覧会は「いのち輝く、未来社会のデザイン」がテーマに定められ、会期中の入場者数は約2,820万人と想定されています。本博覧会が目指すもののひとつに、「持続可能な開発目標(SDGs)達成への貢献」が掲げられ、サステイナビリティ対応も重視されています。大型の施工物が建設され、多数の来場者が見込まれる中、どのようなサステイナビリティの取組みが行われているか、レポートいたします。

開幕初日、全国から一般公募による参加者1万人が集結し、ベートーヴェンの第九を大合唱し、開幕を祝いました。6歳から93歳まで幅広い世代の参加者が集い、車椅子の方々の参加もあり、多様性を体現したプログラムでした。

会場を歩いてみますと、各所にサステイナビリティを重視した取組みが目に入ります。ここから、具体的なサステイナビリティの取組みをご紹介しましょう。

1. 環境保護、CO2削減に関するもの

(1)ごみの分別

まずは大屋根リング下に設置されていたごみ箱です。再利用しやすくなるよう細かく10の箱に仕分けされています。手前から、ペットボトル、ドリンクの飲み残し、生ごみ・食品廃棄物。縦長の箱に行き、ペットボトルキャップ、ペットボトル、かん・びん、プラスチック、紙ごみ、燃やさないごみ、燃やすごみと並んでいます。ペットボトル用は2つありますが、手前のものはBOTTLE TO BOTTLEの表示があります。回収されたペットボトルが、また新たなペットボトルにリサイクルされます。

フードコートのごみ箱は割り箸、カン・びん、紙コップ・紙パック、燃えるごみ、生ごみの5種類に分類。回収後は、カテゴリー毎に計量されるだけでなく、例えば割り箸はリサイクルへ、生ごみは万博会場内外にて堆肥化されています。

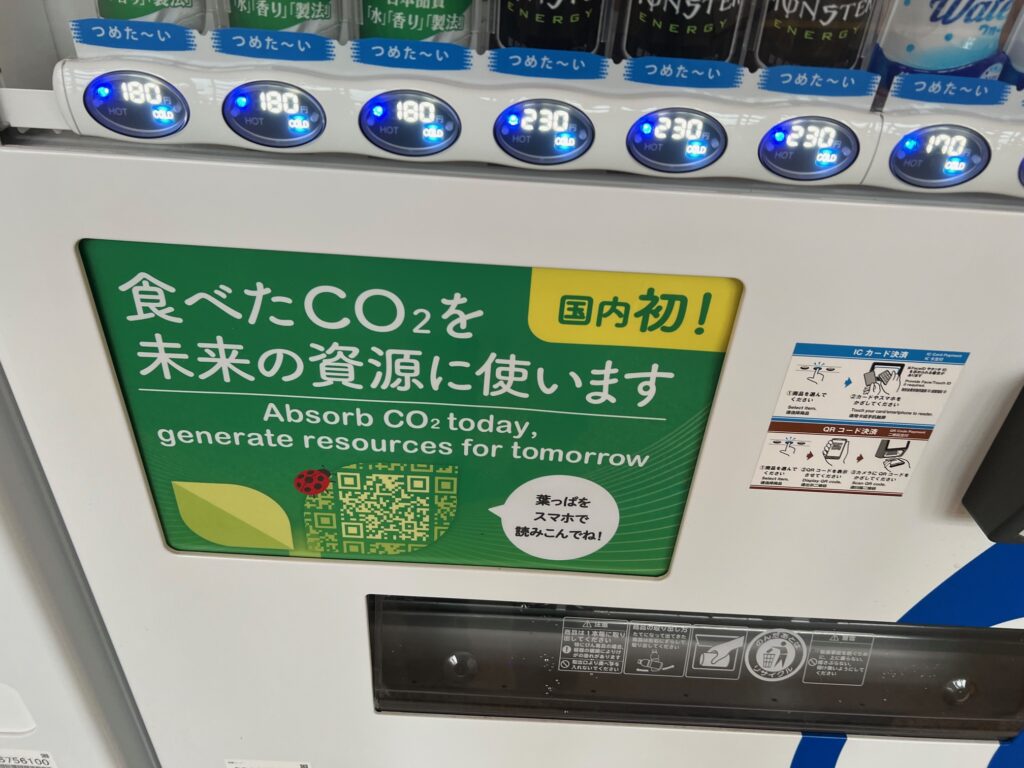

(2)自動販売機

「CO2を食べる」自動販売機が設置されています。この自動販売機は周辺から吸い込んだ大気を利用して、商品を冷やしたり温めたりしており、庫内にCO2を吸収する特殊材を搭載し、大気中のCO2のみを吸収します。1台当たりの年間吸収量は、稼働電力由来のCO2排出量に対して最大20%で、スギ(樹齢56-60年)に置き換えると約20本分に相当するとのことです。吸収したCO2は建材等の工業原料やブルーカーボン対策、サンゴ保全といった環境保全に活用されます。

(3)リサイクルプラスチックのトレイ

フードコートのトレイにはリサイクルプラスチックが使用されています。これは、製造業の企業が自社工場から排出されたプラスチックを活用し製造、万博向けに提供したもので、閉幕後はトレーを回収し、再度リサイクルされることになっています。

2. DE&Iに関するもの

誰もがストレスなく万博を楽しめるように、来場者の多様性に対応した取組みが見られます。

(1)大屋根リングのエレベーター

誰でも利用できますが、車椅子利用者、高齢者、ベビーカー等が優先利用できる旨の表示があり、言語に関わらず伝わるようピクトグラムで示しています。

(2)フードコート

今回は、「好きやねん大阪フードコート EAST SIDE」を訪問。食事制限のある方のために、メニューは使用されている食材がピクトグラムで表示されています。小麦、大豆、卵、牛乳、牛肉、豚肉、鶏肉、カニ、エビ、イカ、魚の11種類を確認できました。なお、万博会場内にはハラル、ヴィーガン、ベジタリアン対応のレストランもあります。

言語は日本語、英語、中国語(簡体字)、韓国語の4言語で表記されていました。

(3)トイレ

トイレには様々な配慮が感じられました。例えば、オールジェンダーのトイレが会場内で100室近く配置されていたり、スマートフォンアプリ上で、近くのトイレの場所や混雑状況を確認できる機能があります。

他にも、フードコートのあるウォータープラザマーケットプレイス東2階のトイレを例に挙げると、性別に関係なく利用できるバリアフリートイレがあり、介助用ベッドと着替え台が備わっていると共にオストメイトにも対応しています。また、案内板は点字があり、視覚障害のある方にも対応しています。

3. 利便性に関するもの

(1)QRコード

入場チケットやサイネージ等で多用されており、会場内マップもQRコードで読込むことができるようになっています(マップは公式ウェブサイトからダウンロードし、印刷して持参するか、会場内の案内所において1部200円で購入することも可能)。多くのパビリオンでもQRコードが目につきました。

(2) キャッシュレス決済

フードコートをはじめ、万博会場内はすべてキャッシュレス決済です。クレジットカードまたはスマホ決済のいずれかとなっています。

(3)スマートフォン充電器

会場内では基本的に全てがデジタル化されていることもあり、会場内のベンチ等、スマートフォンやタブレットが無料で充電できるようになっている他、最寄の夢洲駅にレンタルモバイルチャージャーが設置されています。

以上、主に大屋根リング、フードコートを中心にサステイナビリティへの取組みを見てきました。万博は日本各地からはもとより、世界からも多くの人がさまざまな交通機関を利用して集まる長期期間のイベントです。懸念されるCO2の排出など環境への負荷を極力下げ、多くの人がバリアなく楽しめるよう、様々な取組みが実施されていることが会場を訪れ実感しました。次回は各国のパビリオンを中心にご紹介いたします。

コメント